Die Entwicklung der Frauenbewegung im geteilten Deutschland

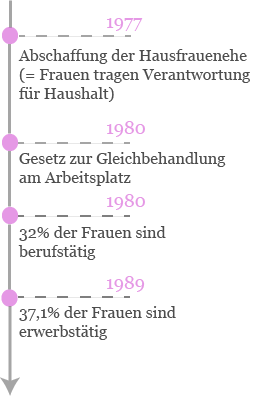

1945, das Ende des Nationalsozialismus und des Krieges. Deutschland lag in Trümmern und wurde geteilt. Erst in Besatzungszonen der Alliierten, dann in BRD und DDR. Im Westen engagierte sich die Journalistin Sabine Zurmühl im Frauenzentrum in Westberlin und gründete die „Courage“. Im Osten kämpfte die spätere Fotografin Almut Ilsen für Frieden und Freiheit. Beide Frauen und ihre Staaten trennte 28 Jahre lang eine Mauer. Es entwickelten sich zwei vollkommen unterschiedliche Gesellschaften und Geschichten. Verschiedene Werte, Ideologien, Menschen – und vor allem verschiedene Frauenbilder und Frauen.

Trümmerfrauen = Da viele Männer im Krieg gefallen waren, wurde es 1945 zur Aufgabe der Frauen, die Trümmer des Krieges zu beseitigen. Meist wurden sie von den Alliierten zwangsverpflichtet und auch relativ schlecht bezahlt. Laut Prüfung zahlreicher Dokumente wurden aber auch professionelle Firmen mit der Trümmerräumung beauftragt.

Quelle: planet-wissen.de

Nach Kriegsende spielten vor allem Frauen eine wichtige Rolle in der deutschen Geschichte. Etwa 50 Prozent der Erwerbstätigen waren zu dieser Zeit Frauen. In ganz Deutschland gab es aufgrund der Kriegsverluste einen Frauenüberschuss von sieben Millionen Frauen. In Berlin wurden Frauen zur Mithilfe der Trümmerbeseitigung verpflichtet. In Ost und West gab es verschiedene Ausgangspunkte der Entwicklung der Frauenbewegung und schließlich auch des Fortschritts der Emanzipation.

Zwei Jahre nach Kriegsende wurde Sabine Zurmühl geboren und gehört damit zu der Generation der Nachkriegskinder. Ausgebombt in ihrer Heimat in Breslau, flohen ihre Eltern zu den Großeltern nach Berlin – später Westberlin. Zurmühls Vater war kriegsversehrt und konnte aufgrund eines Herzproblems nicht mehr arbeiten. Er blieb zu Hause, kümmerte sich um sie und ihre ältere Schwester. Als Sabine Zurmühl 13 Jahre alt war, starb ihr Vater. Von da an musste sie lernen, selbstständig zu sein und auch alleine zurechtzukommen, denn ihre Mutter ging nach wie vor arbeiten. Sie war im Berliner Senat als Protokollführerin angestellt. „Sie hatte eigentlich Übersetzerin gelernt. Oft hat sie gesagt, sie hätte sich etwas anderes für ihr Leben gewünscht, aber sie hat uns eben durchgebracht“, erinnert sich die heute 74-Jährige an ihre Mutter.

Im Westen war bis weit in die 70er-Jahre das Hausfrauen-Modell, also dass Frauen zu Hause bleiben und sich um Kinder und Haushalt kümmern, weit verbreitet. Demnach könnte man meinen, dass bei Zurmühl eine recht ungewöhnliche Familienkonstellation herrschte. Doch laut Dr. Jessica Bock, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Digitalen Deutschen Frauenarchiv, war das auch immer von der sozialen Schicht der Familien abhängig. Vor allem in Arbeiterfamilien waren Frauen berufstätig, da man finanziell auf das zweite Gehalt angewiesen war. „Bei unseren Kontakten, also vor allem Kolleginnen meiner Mutter, war das ähnlich, sodass es mir nicht ungewöhnlich vorkam“, erklärt Zurmühl. Erst auf dem Gymnasium fiel ihr auf, dass bei anderen Kindern die Mutter mit dem Mittagessen zu Hause wartete.

Später, so erzählt Zurmühl, waren der frühe Tod ihres Vaters und die Selbstständigkeit ihrer Mutter prägend. „Wir haben oft darüber gesprochen, dass viele Frauen in der Frauenbewegung sehr selbstständige oder einflussreiche Mütter hatten und eher schwache oder gar keine Väter“, erzählt sie.

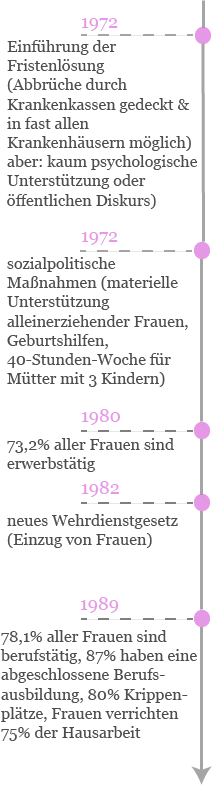

Auf der anderen Seite der Mauer wuchs Almut Ilsen in Jena auf. Auch ihre Familienkonstellation war für den damaligen Osten eher ungewöhnlich – und das totale Gegenteil zu Sabine Zurmühls Familie. Als Ilsen und ihre Geschwister auf die Welt kamen, hörte ihre Mutter auf zu arbeiten und blieb für Kinder und Haushalt zu Hause. Ihr Vater brachte ganz traditionell das Geld nach Hause. In der DDR gab es das Hausfrauen-Modell nicht. Ganz im Gegenteil: Im Osten herrschte bedingt durch Kriegsverluste und die steigende Zahl der Auswanderungen in die BRD ein großer Fachkräftemangel. Frauen wurden also als Arbeitskräfte dringend gebraucht und eingesetzt. Für die meisten von ihnen wurde es zu Selbstverständlichkeit zu arbeiten. Auf den ersten Blick und vor allem im Vergleich zum Westen erscheint das nahezu revolutionär und emanzipiert. Jedoch ist es fraglich, inwiefern von Emanzipation, also von der Befreiung der Unmündigkeit, gesprochen werden kann. Bock erklärt: „Die Einschränkung der freien Meinungsäußerung, dass man sich politisch nicht unabhängig organisieren darf, dass öffentlich keine Kritik möglich ist ohne irgendwelche Sanktionen. Das schränkt schon ein.“ Außerdem blieben meist die patriarchalen Strukturen in den Familien bestehen. Frauen gingen zwar ihrer Arbeit nach und hatten Anspruch auf Kinderbetreuung, doch nach der Arbeit waren sie meist trotzdem alleine für Kinder und Haushalt verantwortlich und hatten zusätzlich zu ihrer eigentlichen Arbeit eine „zweite Schicht“.

Ilsen erinnert sich, dass sie im Gegensatz zu ihren Mitschüler:innen nie im Hort war und immer ihre Mutter oder ihre Großmutter ein Auge auf sie hatten. Dementsprechend wurde sie auch im Haushalt mit eingespannt: „Ich hatte keine Lust auf Hausarbeit, aber ich musste immer mit ran. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt: ‚Wenn du so weiter machst, wirst du nie eine gute Hausfrau.‘ Ich antwortete jedes Mal: ‚Ich will auch nie eine gute Hausfrau werden.‘“, erinnert sich Ilsen. Ihre Mutter war für sie ein abschreckendes Beispiel. Ilsen war klar, dass sie selbstständig sein und ihr eigenes Geld verdienen wollte. „Dieses Leben als Hausfrau war für mich überhaupt keine Option. Zu keinem Zeitpunkt.“

Emanzipation = „bezeichnet einen Prozess der Befreiung aus Abhängigkeit und Unmündigkeit sowie der Verwirklichung der Selbstbestimmung (Selbstbestimmungsrecht), einem zentralen Ziel demokratischer Gesellschaften. Der Begriff wird oft im Zusammenhang mit der Unterprivilegierung gesellschaftlicher Gruppen (z. B. Frauen) oder politischer Gemeinwesen verwendet.“

Quelle: bpb.de

Patriarchat = eine Gesellschaftsordnung, bei der der Mann eine bevorzugte Stellung in Staat und Familie innehat und bei der in Erbfolge und sozialer Stellung die männliche Linie ausschlaggebend ist.

Quelle: duden.de

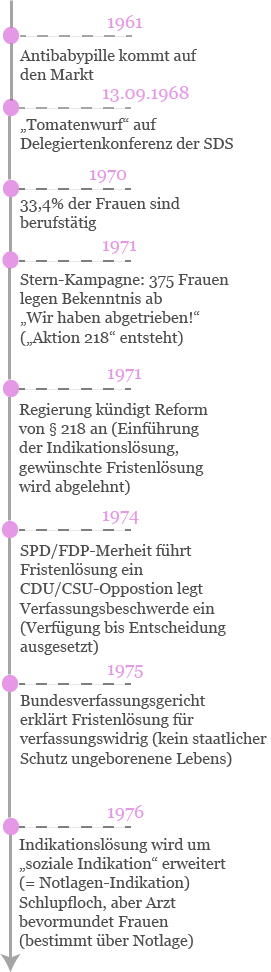

Tomatenwurf = Auf der Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) in Frankfurt am Main hielt Helke Sander als einzige Frau eine Rede über veraltete Geschlechterrollen. Damit erweckte sie allerdings wenig Interesse bei männlichen Genossen. Vielmehr versuchte man schnell zum nächsten Tagespunkt überzugehen. Daraufhin warf Sigrid Rüger drei Tomaten auf das Podium und traf dabei den Cheftheoretiker der SDS, Hans-Jürgen Krahl. Der Tomatenwurf gilt Initialzündung für die westliche Frauenbewegung.

1966 begann Sabine Zurmühl Germanistik und Romanistik an der Freien Universität Berlin zu studieren. „1968 platzte das alles an der Universität und die Studentenbewegung war schwer in Aufruhr“, erinnert sie sich. Die Studentenbewegungen entwickelten sich in vielen westdeutschen Städten parallel – so auch in Frankfurt am Main (siehe Infokasten „Tomatenwurf“). Zurmühl blieb in Berlin in der Bewegung aber meist im Hintergrund. „Ich fand das politisch alles total richtig, aber ich gehörte nicht zu denen, die die Tür vom Rektorat aufgebrochen haben oder da rein gestürmt sind“, erklärt Zurmühl. Sie ging stattdessen in politische Gruppen und las dort jeden Sonntag um 10 Uhr Karl Marx. Sie erinnert sich, dass vor allem Männer damals den Ton angegeben haben: „Dass da mal eine Frau den Mund aufgemacht hat, war selten der Fall.“ Dennoch erzählt sie: „Für mich war das eine sehr aufweckende Zeit.“

1973 wurde Zurmühl auf die Gründung des ersten Frauenzentrums in Berlin aufmerksam. „Durch eine wunderbare Fügung bin ich auf dem Kurfürstendamm spazieren gegangen und eine Frau steckte mir einen kleinen A5-Zettel in die Hand. Sie gründen ein Frauenzentrum und man solle da hinkommen. Das habe ich natürlich gemacht und habe mich auch sofort eingebracht“, erzählt Zurmühl. In den ehemaligen Ladenräumen in der Hornstraße 2 in Berlin Kreuzberg konnten sich Frauen in einem männerfreien Raum treffen und diskutieren. Sabine Zurmühl erinnert sich an die eher bescheidenen Räumlichkeiten mit alten Sofas und der großen Ladenscheibe, an der das Symbol der Frauenbewegung angebracht war. „Es waren so viele Frauen da, die den Wunsch hatten, sich auszutauschen, dass auch so ein armseliger kleiner Laden wie bei uns das Frauenzentrum immer voll war“, erklärt sie. Innerhalb des Zentrums bildeten sich verschiedene Gruppen zu unterschiedlichen Themen. Das Abtreibungsgesetz (§ 218) war laut Zurmühl damals das Hauptpolitikum. Es bildeten sich aber auch Gruppen zur Frauenrechten, Medizin oder Publizistik. „Das war eine ganz wunderbare Form, die sich aber nur bilden kann, wenn man hoch motivierte Frauen hat, die da ganz viel Zeit reinstecken. Das war unser Leben“, erzählt Zurmühl. Auch an einer Volkshochschule in Neukölln hat sie kostenlose Kurse für Frauen gehalten. „Wir wollten auch einfachen Frauen und Arbeiterinnen unsere Botschaft näherbringen. Das war uns total wichtig“, erzählt die ehemalige Journalistin.

Obwohl vor allem in Westberlin die Mauer und damit die DDR immer präsent waren, war die ostdeutsche Frauenbewegung für im Frauenzentrum kein Thema. „Die DDR war ein total abgeschlossenes Gebiet. Ostberlin war für uns praktisch zwar vorhanden, aber kein Kommunikationsfeld“, beschreibt Sabine Zurmühl die Distanz zum Osten. Es war natürlich auch schwierig, Kontakte zu ostdeutschen Frauen aufzubauen oder in den Osten einzureisen. Eine Auseinandersetzung mit der DDR fand meist nur über Literatur statt. Erst später entwickelten sich Kontakte zu Frauen der Friedensbewegung im Osten.

(Quelle: https://de.freepik.com/vektoren/flagge‘; Flagge Vektor erstellt von pikisuperstar – de.freepik.com)

Indikationslösung = bis 1976 gab es eine Indikationslösung mit drei Indikationen. Ein Schwangerschaftsabbruch war nur bei einer „medizinisch-sozialen“, „ethischen“ oder „eugenischen“ Indikation möglich. D.h. wenn das Leben der Mutter durch die Schwangerschaft gefährdet war, nach einer Vergewaltigung oder bei einer Behinderung des Fötus.

Quellen: frauenmediaturm.de

Fristenlösung = gilt seit 1993 in Deutschland. Ein Schwangerschaftsabbruch ist nur innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen möglich und die Frau muss sich zuvor einer offiziellen Beratung unterziehen.

Almut Ilsen zog 1975 nach ihrem Chemiestudium nach Berlin. „Entweder man ist damals in den Westen gegangen oder man ist nach Berlin oder in eine andere Großstadt.“ Die Flucht in den Westen war für sie keine Option. Sie wollte versuchen, etwas im eigenen Land zu verändern. 1982 machte sie diesen Vorsatz mit der Gründung der „Frauen für den Frieden“ zur Realität. Zunächst war es nur eine lose Gruppe von Frauen und Männern, die sich gegen das neue Wehrdienstgesetz einsetzten, welches den Einzug von Frauen zwischen 18 und 50 Jahren ermöglichte. „Es ging nur um die gemeinsame Formulierung einer Eingabe gegen das Wehrdienstgesetz. Dass dann daraus eine Gruppe entstanden ist, war mehr in einem Prozess“, erklärt Ilsen die Anfänge der Bewegung. Zu Beginn waren auch Männer in der Gruppe vertreten, doch schnell wandelte sie sich zu einer reinen Frauenorganisation. Im Oktober schickte die Gruppe ihre Eingabe gegen die Wehrpflicht für Frauen ab. Ein paar Monate später trafen sich die Frauen erneut, um die Reaktionen auf ihre Kritik zu besprechen. „Wir sind wahrgenommen worden und wir haben gemerkt, dass wir schon in einer Konfliktsituation mit dem System waren.“ Auch der Staatssicherheitsdienst war schnell auf die Bewegung aufmerksam geworden. Bei einem Treffen im Dezember beschlossen die Frauen, weiter aktiv zu bleiben, sich neuen Themen zu widmen. Langsam bauten sie eine Organisation auf.

Ilsen und die „Frauen für den Frieden“ beschäftigten sich intensiv mit der Erziehung von Kindern und Jugendlichen sowie dem Frieden. Schon früh wurde in staatlichen Kindergärten der Armeedienst und Militarismus verherrlicht. Den Kindern wurden kleine Soldaten als Spielzeug gegeben, sie sangen Lieder über Soldaten und machten Ausflüge in Kasernen. „Von früh an sollten die Armee und die Verteidigungspolitik in das Bewusstsein der Kinder eingepflanzt werden. Das sei etwas Tolles, Wichtiges und Notwendiges“, erinnert sich Almut Ilsen. Außerdem forderte die Bewegung, dass es auch für Männer einen bezahlten „Haushaltstag“ gibt. Immerhin sollten sich Mann und Frau die Arbeit gerecht aufteilen. Auch strukturelle Probleme wie Gewalt in der Ehe, gleicher Lohn für alle oder mehr Frauen in Führungspositionen standen auf der Agenda der „Frauen für den Frieden“. Doch diese Themen hatten laut Ilsen nicht so einen hohen Stellenwert wie Frieden und Abrüstung: „Wir wussten das zwar alles, aber haben es nicht so fokussiert.“

v.l.n.r: Ruth Kibelka (stehend), sitzend: Anne Quasdorf, Bettina Rathenow, inoffizielle Mitarbeiterin der Stasi „Heidi“, Almut Ilsen

(Fotograf: Thorsten Berendt)

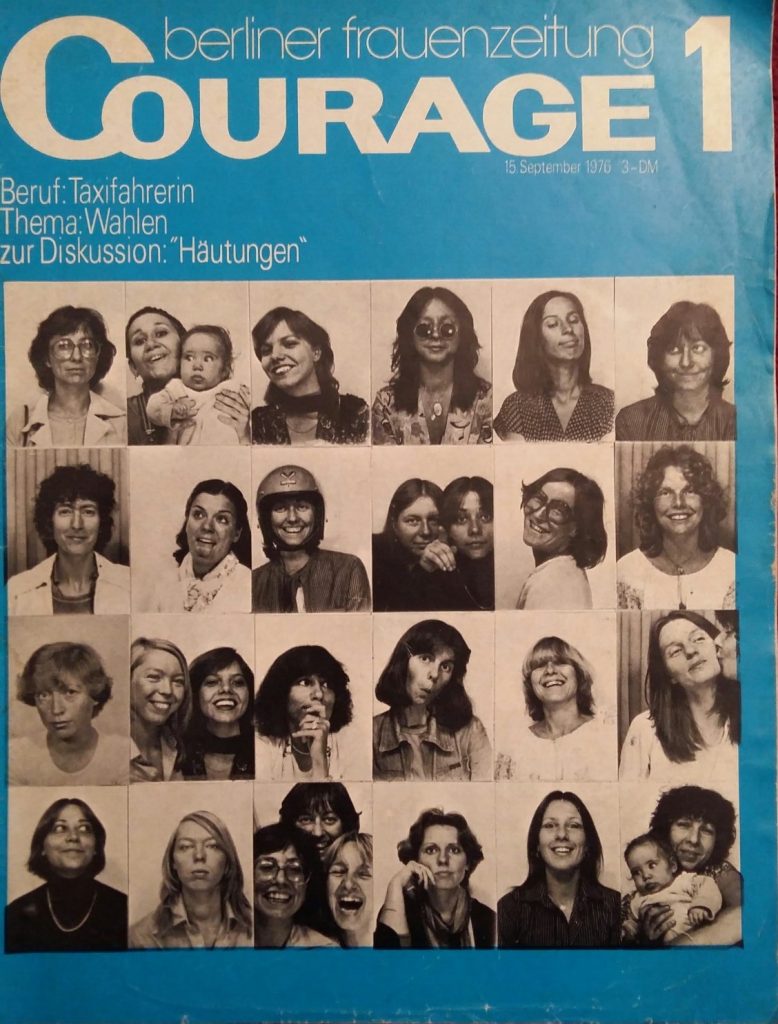

Sabine Zurmühl und die Frauen aus dem Frauenzentrum hatten zu dieser Zeit einen ganz anderen Fokus als die „Frauen für den Frieden“ in der DDR. Sie gründete 1976 unter anderem mit Sibylle Plogsted und Barbara Duden und anderen Frauen aus dem Zentrum die feministische Frauenzeitschrift „Courage“. „Wir brauchten ein Medium, das überregional Fraueninteressen abbildete“, erklärt Zurmühl. Die Gründung der Zeitschrift markierte das erstarkte Selbst- und Sendungsbewusstsein der westdeutschen Frauenbewegung. Bereits ein Jahr nach der Gründung startete der bundesweite Vertrieb der „Courage“.

Etwa zur gleichen Zeit entstand auch das Frauenmagazin „EMMA“, gegründet von einem Kollektiv und später alleine weitergeführt von Alice Schwarzer. „Wir hatten einen ganz anderen Stil. Wir waren relativ politisch aufmüpfig, waren sehr streng, hatten sehr lange Artikel, sehr gute Kontakte in die weite Welt und auch immer ganz wunderbare Berichte aus dem Ausland“, erklärt die ehemalige „Courage“-Redakteurin die Unterschiede zwischen beiden Magazinen. Die „Courage“ war zudem stark mit der Frauenbewegung und ihren Leser:innen verwoben. 1978 stammten etwa zwei Drittel der Artikel von Leser:innen. „Ich war glaube ich die einzige ausgebildete Journalistin. Aber es war wirklich eine sehr schöne bunte Mischung“, erinnert sich Sabine Zurmühl an die Redaktion. Die Redakteurinnen suchten auch regelmäßig den Kontakt zum Frauenzentrum, um sich mit anderen Frauen auszutauschen. Etwa vier bis sechs der monatlichen 68 Seiten wurden mit Terminen und Nachrichten der Frauenbewegung aus der ganzen Republik gefüllt. Von Filmvorführungen bis Frauentagungen über Kleinanzeigen war alles dabei. „Wir hatten immer die Verbindung zu den frauenbewegten Frauen. Wir waren es ja selbst auch“, erinnert sich Zurmühl.

Trotz des großen Erfolgs musste die Zeitschrift 1984 Konkurs anmelden. Neben dem Geld war auch die Weiterentwicklung der Frauenbewegung ein Grund dafür, so Zurmühl: „Die wichtigen Frauenthemen sind in die großen Medien gesickert. Man konnte dann oft sogar im Stern schon früher etwas über den Frauenkongress lesen als bei unserer Monatszeitschrift. Die Dringlichkeit, dass es uns gab, hat sehr nachgelassen.“

Ost- und Westfrauen trennte demnach nicht nur eine Mauer, sondern auch eine ganz unterschiedliche Ausgangssituation. So erklärt Dr. Jessica Bock: „Die unabhängige Organisierung war in der DDR nicht so ohne weiteres möglich – also eigentlich gar nicht. Deshalb konnte das nur begrenzt stattfinden und die Frauen haben zum Beispiel die Räume und Strukturen der evangelischen Kirche genutzt. Dort waren sie halbwegs geschützt.“ Im Westen hatten Frauen in dieser Hinsicht mehr Möglichkeiten und konnten so auch ganz anders mobilisieren. Öffentliche Aktionen wie die Stern-Kampagne 1971 wären im Osten nicht möglich gewesen. „Deswegen war auch die Frauenbewegung in der DDR nicht so groß wie damals in der BRD in den 70er-Jahren“, erklärt Bock. Zudem waren die Frauen im Osten sehr darauf bedacht, wer Teil der Gruppe wurde und wen sie zu Treffen einluden, da immer Vorsicht vor dem Staat und der Stasi geboten war.

Was die Frauen beider Seiten jedoch einte, war der Gegenwind und die Skepsis gegenüber ihrem Engagement in den Bewegungen. Sabine Zurmühl erzählt: „Wir waren ja sehr exotisch. Wenn ich meine Mutter besucht und ihr erzählt habe, was ich da mache – die haben Gesichter gemacht!“ In der DDR sah das nicht anders aus, Almut Ilsen erklärt: „Das war so eine Überheblichkeit, als ob wir nicht wichtig sind oder dass wir weniger wichtig sind als gemischt geschlechtliche Gruppen.“ Zurmühl benennt es sogar als eine „tiefsitzende Abneigung und Distanzierung“. Aber Ilsen berichtet auch, dass sie neben dem Gegenwind auch Unterstützung erfahren hat, vor allem durch ihren Partner: „Ich konnte abends immer zur Gruppe gehen. Er hat da nie irgendeine blöde Bemerkung gemacht. Bei vielen meiner Freundinnen war das auch so. Da haben die Männer das voll mitgetragen und fanden es wichtig, was wir machen, und haben uns unterstützt.“

In der Nacht vom 09. auf den 10. November 1989 fiel die Berliner Mauer und der Grenzverkehr zwischen beiden Staaten wurde wieder geöffnet. Bereits im August 1990 unterzeichnete die DDR den Einigungsvertrag mit dem Westen, denn schon am 03. Oktober 1990 sollte die DDR in die Bundesrepublik übergehen. Die Zeitspanne dieses Prozesses war sehr kurz angesetzt. In kürzester Zeit mussten Kompromisse und Lösungen sowie neue Gesetze beschlossen werden.

Die Zeit drängte so. Wir hatten das Gefühl, dass alles nur zerredet wird und dass uns das Eigentliche, um das es uns erst mal ging, nicht gelingt – was ja auch passiert ist.

Gislinde Schwarz

Der Ost-West-Frauenkongress im April 1990 gilt als erste offizielle Begegnungsmöglichkeit der Frauenbewegungen. Gislinde Schwarz war zusammen mit einer Kollegin auf als Berichterstatterin für die DDR-Frauenzeitschrift „Für Dich“ auf dem Kongress. Ulrike Helwerth war als westdeutsche Journalistin ebenfalls vor Ort. Ziel des Treffens war es, eine Strategie zu entwickeln, um gemeinsam Einfluss auf die patriarchale Einigungspolitik zu nehmen. Schon im Vorfeld gab es jedoch Kritik an dem Kongress, weil im Programm der Veranstaltung Jüdinnen, Migrantinnen und Women of Color sowie deren Lebensrealitäten keinen Platz fanden. Doch da hörten die Konflikte nicht auf. „Wir waren beide ziemlich entsetzt über die Kämpfe, die sich bei diesem Kongress abspielten“, erinnert sich Gislinde Schwarz. Sie und ihre Kollegin gingen immer wieder abwechselnd aus dem Saal. Für sie war der Frauenkongress, der eigentlich für Begegnungen und Austausch sorgen sollte, zum Albtraum geworden: „Wir als DDR-Frauen hatten zu diesem Zeitpunkt das Gefühl, dass uns alle Felle wegschwimmen und dass wir bestimmte Dinge ganz schnell festzurren müssen.“ Viele Ost-Frauen hatten Angst, ihre bisherigen Rechte wie das Recht auf Abtreibung, auf einen Kitaplatz oder auf Arbeit mit der Wiedervereinigung zu verlieren. Für sie war es selbstverständlich, zu arbeiten und ökonomisch unabhängig von ihren Männern zu sein. Laut Schwarz wurden jedoch hauptsächlich Formulierungsfragen diskutiert, andere Themen blieben dabei auf der Strecke: „Die Zeit drängte so. Wir hatten das Gefühl, dass alles nur zerredet wird und dass uns das Eigentliche, um das es uns erst mal ging, nicht gelingt – was ja auch passiert ist.“ Rückblickend versteht auch Ulrike Helwerth die Frauen aus der DDR: „Alle Rechte der Ost-Frauen waren in Gefahr und gleichzeitig hat man ihnen gesagt: Ihr seid die Verliererinnen der Wende. Und überhaupt wurden sie plötzlich auch mit einem anderen Frauenbild torpediert.“ Die westdeutschen Frauen hatten jedoch andere Prioritäten. Für sie war die Sprache und die Abschaffung des männlichen Generikums sowie das Geschlechterverhältnis im privaten Bereich zentral.

Teil des Problems waren sicherlich auch die großen Unterschiede zwischen Ost und West. Das erklärt auch Dr. Jessica Bock: „Bis zur Maueröffnung waren das zwei ganz unterschiedliche Staaten, zwei ganz unterschiedliche gesellschaftliche Systeme, die Stellung der Frau war ganz anders und dadurch haben sich zwei unterschiedliche Bewegungen herausgebildet, zum Teil auch mit stark differierenden Erfahrungen und Sichtweisen. Das stieß dann auf einmal mit so einer Intensität zusammen, da kamen die Konflikte ganz automatisch.“ Sabine Zurmühl erinnert sich, dass schnell die Frage aufkam, warum die meisten westdeutschen Aktivistinnen keine Kinder hatten. In der DDR konnten die Frauen Beruf, Kinder, Haushalt und Aktivismus unter einen Hut bringen. Zurmühl erklärt: „Das war eins der Opfer, das wir gebracht haben. Es war keine Zeit für Kinder. Das ging nicht und irgendwann war es dann vorbei.“ Auch in der Debatte um Psyche und Sexualität hatte laut Zurmühl großes Konfliktpotenzial. Während sich West-Frauen intensiv und offen damit beschäftigten, war das im Osten kaum ein Thema und würde eher abschätzig beurteilt, so Zurmühl.

Die Frauen aus dem Osten müssen ja gedacht haben, sie sind auf die letzten Dorfschranzen bei uns getroffen.

Ulrike Helwerth

Auf der anderen Seite erzählt Almut Ilsen, wie befremdlich es für sie war, auf typisch westdeutsche Hausfrauen zu stoßen: „Wenn mir West-Frauen erzählt haben, wie sie aufgewachsen sind und wie eingeschränkt das war, das war für eine Frau, die aus dem Osten kommt, sowas von mittelalterlich. Es war unvorstellbar rückschrittlich.“ Das bestätigt auch Ulrike Helwerth: „Die Frauen aus dem Osten müssen ja gedacht haben, sie sind auf die letzten Dorfschranzen bei uns getroffen.“ Auch hatten die Frauen gegenseitig Erwartungen aneinander, die jedoch meist enttäuscht blieben. „Es war für mich schon ernüchternd zu sehen, wie lange es so rückständig in der BRD war“, erklärt Ilsen. Von Frauen aus der DDR erwartete man während der Wende ein stärkeres Auftreten und mehr Engagement, doch diese mussten erst einmal mit der neuen Situation zurechtkommen und hatten weniger Zeit für Aktivismus. „Wir Ost-Frauen hatten erst mal damit zu tun, für unsere eigene Existenz zu sorgen“, erinnert sich Gislinde Schwarz. Dem stimmt auch Dr. Jessica Bock zu: „Diese private Bewältigung des Umbruchs und der Transformation hat ja auch ganz viel Kraft gebraucht. Ich finde, da darf man den Frauen auch keinen Vorwurf machen. Die Westfrauen hatten das gar nicht. Für sie hat sich nach 1990 nicht viel verändert.“

Neben Konflikten und Unterschieden gab es laut Bock aber auch sehr viel produktiven Austausch und Solidarität zwischen den Frauen, sei es durch gegenseitige Besuche, Tipps beim Aufbau von Strukturen, Fördertöpfe oder der Gründung von Initiativen und Netzwerken. „Ost-Frauen sind auch selbstbewusst in Organisationen und Netzwerke reingegangen und haben sich eingebracht“, erklärt Bock. Dennoch beschreibt Ulrike Helwerth die Situation auf dem Ost-West-Frauenkongress: „Dieses Gefühl, jetzt gemeinsam an einem Strang zu ziehen und ein besseres Deutschland für Frauen und die Frauenbewegung zu schaffen, hat sich damals auf dem Frauenkongress nicht bewahrheitet. Es hat sich eher abgezeichnet, dass das ein schwieriger Prozess werden könnte.“

Trotz der großen Differenzen zwischen den Frauen konnte auf dem Kongress eine Resolution verabschiedet werden, die als Teil des Grundlagenpapiers der DDR für die Verhandlungen über die Union mit dem Westen diente. Ob es auch eine Vereinigung der ost- und westdeutschen Frauenbewegungen gab, ist schwer zu beantworten. Schwarz ist aber überzeugt: „Wenn man sich das heute anschaut, achtet man nicht mehr darauf, ob die Frauen, die sich engagieren, aus Ost oder West kommen.“ Die Unterschiede zwischen Ost- und Westfrauen werden laut Schwarz immer kleiner, doch sie glaubt: „Ost-Frauen ist es immer noch deutlich wichtiger, dass sie wirtschaftlich selbstständig sind, und zwar auch gleichberechtigt wirtschaftlich selbstständig. Aber da haben – und das finde ich erstaunlich – auch Westfrauen inzwischen sehr nachgezogen.“ Ulrike Helwerth beschreibt das ähnlich, doch sie glaubt auch, dass heute Menschen mit einem neuen Selbstbewusstsein ihre ostdeutsche Biografie und Geschichte wiederentdecken.

Es wird der Mars besiedelt und das geht nicht?!

Dr. Jessica Bock

Die Wiedervereinigung Deutschlands ist gerade einmal 31 Jahre her. Vor nicht einmal 70 Jahren lief im deutschen Fernsehen noch die Dr. Oetker Werbung mit Frau Renate. Geschichtlich gesehen ist diese Zeitspanne nichts. In den letzten Jahren hat sich zwar einiges getan in Richtung Gleichstellung und Feminismus wird ein immer zentraleres Thema in unserer Gesellschaft, ab: „Natürlich ist noch ganz viel zu tun. Wenn man sich anschaut, wie viele Frauen in Entscheidungsebenen vertreten sind, sind das immer noch viel zu wenige. Die Eliten sind immer noch männlich dominiert“, erklärt Almut Ilsen ihre Sicht. Sabine Zurmühl plädiert für mehr Selbstbewusstsein der Frauen: „Man kann für Frauen noch so viele Plätze erobern, wahrnehmen müssen sie es selbst. Ich habe nach wie vor den Eindruck, dass viele Frauen noch kleiner gemacht werden können oder sich kleiner machen lassen durch Äußerlichkeiten oder soziale Zugehörigkeit.“ Dr. Jessica Bock ergänzt: „Wie kann es sein, dass man sich in einem Land nicht frei über Schwangerschaftsabbrüche informieren kann? Und dass das nicht möglich ist ohne, dass Ärzt:innen in den Konflikt mit dem Gesetz kommen. Das kann doch nicht wahr sein. Es wird der Mars besiedelt und das geht nicht?! Das sind Widersprüche, bei denen denke ich, das kann nicht sein in einem Land im 21. Jahrhundert. Das geht nicht. Da braucht es wirklich eigentlich wieder eine große Bewegung.“

Über eine Ausprägung dieser neuen Bewegung spreche ich in unserem Podcast „Nahaufnahme“ mit den Aktivistinnen Paulina und Raisa.

![[Un]nahbar [Un]nahbar](https://wp.zim.uni-passau.de/unnahbar/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/Schriftzug_JMC-2021.png)