Erste Annäherungen der Persönlichkeiten

So verschieden wie die Symptome sind auch die Ausprägungen der Dissoziativen Identitätsstruktur: Es gibt jene, bei denen alle Persönlichkeiten miteinander in Kontakt stehen. Andere wiederum leben abgeschottet voneinander oder kennen sich nicht gut, so wie in Zoe zu Beginn. Erst als sie sich 1991 nach der Wende in (Selbsthilfe-)Gruppen mit anderen Menschen austauscht, lernen sich ihre Anteile besser kennen und verstehen. Die Auseinandersetzung mit sich selbst beginnt. Zum ersten Mal fragt sie sich selbst nach ihren Bedürfnissen. Unterstützung erhält sie durch Fachliteratur, die in der DDR nicht zugänglich war. Außerdem kommt sie immer öfter mit Menschen in Kontakt, die ebenfalls Gewalt erlebt haben. „Da habe ich erstmals wirklich verstanden, dass mein Zustand etwas mit dieser Gewalt in der Kindheit zu tun hatte. Ich wusste ja vage, dass da Schlimmes passiert ist, aber diesen Zusammenhang mit dem jetzigen Sein, den hatte ich nicht.“ Ihr wird die volle Wirkung der Dissoziation bewusst.

„Bei einem feministischen Treffen gab es eine Eingangsrunde, in der jeder sagen sollte, wie es ihm gerade geht. Da habe ich gestockt und gedacht, darüber habe ich wirklich noch nie nachgedacht. Weder hat mir jemand diese Frage gestellt, noch habe ich darüber nachgedacht oder Worte dafür gehabt, zu beschreiben, wie es mir geht.“

„Ich habe sie als Überlebensmöglichkeit, als Überlebensstrategie, die ja auch etwas Positives hat, würdigen können. In dem Sinne, es gäbe mich vielleicht nicht mehr, wenn die Dissoziation nicht möglich gewesen wäre. Und offensichtlich waren auch alle Anteile nötig.“

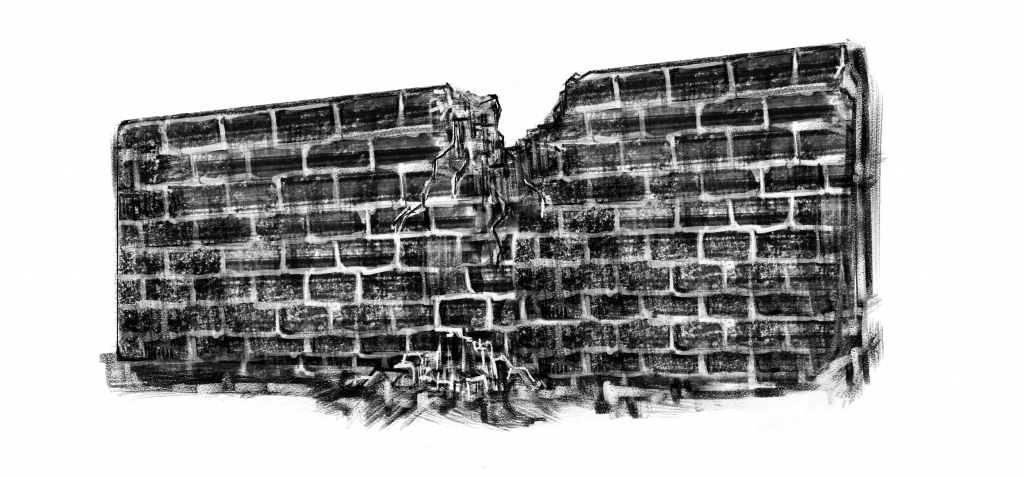

Zoes Persönlichkeiten beginnen, Tagebuch zu schreiben. Und auf diese Weise miteinander zu kommunizieren.Die dissoziativen Mauern zwischen ihren Persönlichkeiten werden schwächer, die Verbindungen stärker. Nach und nach kann sie mehr Tiefe zu lassen – etwas, das vorher aus Angst vor einem Trigger unmöglich war. „Ich bin die ganze Zeit mit dieser Panik herumgelaufen, dass irgendetwas passiert, was ich nicht will, was mich ausknockt, eine Erinnerungslücke erzeugt.“ In dieser Zeit ist sie teilweise berufsunfähig und hat manchmal sogar Angst, dass einer ihrer Anteile aus Hoffnungslosigkeit und Schmerz von der Brücke springen könnte. 2003, zwölf Jahre nach dem sie erstmals begann, sich intensiv mit sich zu beschäftigen, erhält Zoe in einer stationären Traumatherapie die Diagnosen Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und Dissoziative Identitätsstörung – den klinischen Beweis für ihren Zustand.

„Ich habe viel des Weges allein gemacht und in den Selbsthilfegruppen mit anderen Menschen. Aber an dem Punkt, wo ich dann wirklich professionelle Unterstützung brauchte, habe ich sie vermittelt bekommen.“ Dass das nicht selbstverständlich ist, weiß sie. „Es ist schon schwierig überhaupt, einen Traumatherapieplatz zu kriegen, mit DIS oder Gewalthintergrund nochmal schwieriger. Ich kenne Menschen, die haben 30, 40 Therapeut:innen angerufen und sind nicht mal auf die Warteliste gekommen.“ Eines der Probleme dabei ist, eine:n Therapeut:in zu finden, der oder die einwilligt, derart schwere Störungen zu therapieren. Nicht jede:r traut sich dies zu, nicht jede:r besitzt genug Expertise in diesem Feld. Expertise bedeutet auch, sich selbst zu öffnen und die Distanz zu der betroffenen Person zu verringern. Der Sozialpädagoge Harald Heinrich aus Nürnberg kennt das. Als ehemaliger Streetworker begleitet und unterstützt er Menschen, die langfristig und schwer psychisch erkrankt sind und hilft ihnen dabei, trotz ihrer Krankheit ein bestmögliches Leben zu leben. Im Podcast gibt er einen Deep Dive in bewusste und unbewusste Dissoziationen, klärt über verschiedene Zustände der Dissoziation auf und den Umgang mit Menschen, die psychisch erkrankt sind.

Dissoziation im Fokus – ein Gespräch mit Harald Heinrich

Der Weg zur Integration

In der Traumatherapie werden die verschiedenen Anteile, allen voran die traumatisierten, Stück vor Stück hervorgeholt. „Es war notwendig, dass die Traumatherapeutin direkt mit diesen kindlichen Anteilen arbeitet und unerschrocken ist, das auch aushält, mitträgt, was sie mitbringen.“ Denn die Arbeit mit den stark traumatisierten Anteilen offenbart all die Erinnerungen, die jahrelang im Verborgenen lagen. Zoes Anteile erkennen, dass die Dinge, die in der Traumatherapie ans Licht geholt werden, ertragbar sind. Das ist nicht bei jedem so. „Es gibt Menschen, die haben so lange so schreckliche Gewalt erlebt und die haben so viele Innenanteile, dass man diese Aufarbeitung in einem Leben gar nicht schaffen kann.“

Zoe hingegen ist die IntegrationAls Integration wird der Prozess verstanden, in dem alle Persönlichkeitsanteile zu einem Selbst zusammengeführt werden. gelungen: „Wir sind zwei Wochen durch die Berge gewandert mit einer guten Freundin, da ist es mehr oder weniger passiert. Ich hatte sehr intensive Erlebnisse und Bilder beim Wandern entlang einer Bergbahn, also einer richtigen Eisenbahn. Da waren Bilder im Kopf, dass verschiedene Alltagsanteile wie verschiedene Eisenbahnen einen gemeinsamen Weg fahren und am Ende steht da eine große, dicke, starke Dampflock und es ist nur noch eine. Das sind solche Visualisierungen des Integrationsprozesses.“ Jeder Mensch sieht bei seiner Integration etwas anderes. „Manche sagen, wir gehen in ein Licht, bei anderen vermischen sich Farben“, so Zoe.

2005 endet ihre Traumatherapie. Klinisch gilt sie seitdem als geheilt. Den offiziellen Kriterien, anhand derer die posttraumatische Belastungsstörung und die dissoziative Identitätsstörung diagnostiziert werden können, treffen auf sie ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zu.

![[Un]nahbar [Un]nahbar](https://wp.zim.uni-passau.de/unnahbar/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/Schriftzug_JMC-2021.png)