Während sich nach über einem Jahr Corona-Pandemie viele Menschen nach Normalität sehnen, nach Reisen, Tanzen, gemeinschaftlichem Arbeiten und danach, einander endlich wieder nah zu sein, möchte Silke Wanninger-Bachem, dass alles so eingeschränkt bleibt, wie es vor Kurzem noch war. Sie lebt mit einer Autismus-Spektrum-Störung – einer neurologischen Entwicklungsstörung, die dazu führt, dass sie die Welt um sich herum in vielfacher Intensität wahrnimmt.

„Am Anfang war da vor allem die Freude, keine Hände mehr schütteln zu müssen und keine Leute mehr in meiner Nähe ertragen zu müssen“, erinnert sich Silke Wanninger-Bachem an den Tag, als die Bundesregierung im März 2020 Kontaktbeschränkungen verordnet. „Dieses Abstandhalten ist für mich eine enorme Erleichterung. Ich hoffe ja, dass es so bleibt.“ Wenn die 56-Jährige spricht, schaut sie einem kaum in die Augen. Stattdessen blickt sie fokussiert auf einen Punkt und spricht konzentriert, als gebe sie sich Mühe, sich von nichts ablenken zu lassen. Viel Ablenkung gibt es nicht, dort wo sie wohnt. Abseits der Zivilisation auf einem Hof südlich von Regensburg riecht die Luft nach Sommer. Lediglich das Brummen des Getreidesilos vom Nachbarhof durchdringt die Stille, überlagert hin und wieder von aufgeregtem Vogelgezwitscher. Kein Windhauch lockert die drückende Hitze. Inmitten der Idylle ihres blühenden Gartens füttert Silke Wanninger-Bachem Erdbeerstrünke an ihre Hühner. „Das sind Marans. Die legen ganz braune Eier – so richtige Schokoeier.“ Sie ist eine Frau mit einem freundlichen Gesicht. Ihre dunkelblonden Haare hat sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. In die Stirn fällt ihr ein gerade geschnittener Pony. Sie trägt ein blaues T-Shirt und einen Blümchenrock. Dazu grüne Crocs. „Ich wollte schon immer auf einem Bauernhof leben, einen Teich und ein Gewächshaus haben“, erzählt die gebürtige Münchnerin. Als sie sieben Jahre nach der Scheidung ihrer ersten Ehe ihren zweiten Mann kennenlernt, geht dieser Traum in Erfüllung. „Das war einfach das Beste, was mir je passiert ist“, sagt sie.

Jahrelang hatte sich Silke Wanninger-Bachem anders gefühlt. Mit der Organisation ihres ersten Studiums überfordert, kommt ihr die Nische des Kinderkriegens gelegen. Bei zwei ihrer drei Kinder wird später eine Hochbegabung diagnostiziert, bei einem Kind eine Autismus-Spektrum-Störung. Es folgen eine abgebrochene Erzieherinnenausbildung, eine Umschulung zur Steuerfachangestellten, verschiedene Stellen in Steuerbüros, die Scheidung von ihrem Mann. Als sie ihren heutigen Ehemann kennenlernt, zieht sie mit ihren Kindern zu ihm aufs Land. Drei Mal in der Woche fährt sie ihre Tochter und ihren Sohn für deren Frühstudium an die Universität in Regensburg. Als es im Winter zu kalt wird, um im Auto zu warten, setzt sie sich selbst in eine Vorlesung. Kurze Zeit später schreibt sie sich für Erziehungswissenschaften ein und schließt nach vier Semestern berufsbegleitendem Studium ihren Bachelor ab. Gleich im Anschluss beginnt sie einen Master in E-Education an der Fernuni Hagen und nimmt einen neuen Job als Verwaltungsangestellte bei der Katholischen Jugendfürsorge an, eine Einrichtung, die sich unter anderem um die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge kümmert. Es ist 2015 – das Jahr der Einwanderungswelle. Für Silke Wanninger-Bachem bedeutet das: mehr Stunden, weniger Ruhe, purer Stress. Eine Zeit, über die sie später auf ihrem Blog schreiben wird:

„Warum bedeutet eine mit den Kollegen verbrachte Mittagspause so viel Stress für mich, dass ich danach absurderweise erstmal eine längere Pause brauche?

Nach nur sechs Wochen in der neuen Stelle bricht sie zusammen. Das ist nicht das erste Mal. Jahrelang litt sie unter Depressionen, nahm an Therapien und Rehas teil, aus denen sie jedes Mal kränker herausging als sie hineingegangen war. Einen Verdacht auf Autismus haben sowohl ihr Mann als auch ihre beste Freundin zu diesem Zeitpunkt schon geäußert. Trotzdem sträubt sich Silke Wanninger-Bachem lange gegen den Gedanken, autistisch zu sein. „Die einzige Person, die ich damals mit dieser Diagnose kannte, war mein Sohn. Ich dachte: Wenn das Autismus ist, kann das bei mir nicht das Gleiche sein“, erinnert sie sich.

Als sie nach dem Zusammenbruch eine außenstehende Person als autistisch bezeichnet, vereinbart Silke Wanninger-Bachem einen Termin bei der Autismus-Diagnostik. Noch in das psychologische Abschlussgespräch sei sie mit der Hoffnung gegangen, sie könne etwas Anderes haben – etwas, wofür es Therapien und Medikamente gibt. „Mein lebenslanges Ziel war es ja einfach nur normal zu werden“, sagt sie rückblickend. An diesem Tag, drei Jahre später als ihr Sohn, erhält sie die Diagnose Asperger-Autismus. Die bringt erst Fassungslosigkeit, dann Klarheit. Aber auch einen langen Kampf um ihren Platz in der Arbeitswelt. Denn in ihren Job bei der Erstaufnahmestelle kann sie nicht zurückkehren. Ihr Vertrag werde sowieso nicht verlängert, heißt es. Man habe sie ja schließlich nicht als Autistin eingestellt. „Den Satz vergesse ich nicht mehr“, sagt Silke Wanninger-Bachem. „Genauso wie die Empfehlung, ich solle mir als Nächstes eine Stelle suchen, wo ich nichts mit Menschen zu tun haben muss.“

„Warum konnte ich zeitlebens nicht Vollzeit arbeiten gehen, ohne binnen kürzester Zeit krank zu werden?“

Kurz nach der Diagnose beginnt sie, auf ihrem Blog über die eigenen Erfahrungen zu schreiben. Ihr Masterstudium pausiert zu dieser Zeit – zu viel Angst hat sie vor der mündlichen Verteidigung ihrer Abschlussarbeit. Doch Silke Wanninger-Bachem gibt nicht auf. In Frührente gehen, wie es ihr die Arbeitsagentur ans Herz legt, möchte sie nicht. Sie sucht sich ein Praktikum bei der Autismus-freundlichen IT-Beratungsfirma Auticon, dann noch ein zweites im Bereich der Weiterbildung. Ab dem 23. März 2020 arbeitet sie von Zuhause aus. „Das Home-Office war für mich ein Gewinn. Mir kann niemand mehr fehlende soziale Kompetenz vorwerfen, wenn ich einfach keine Interaktion mit anderen Leuten habe.“ Mit der Corona-Pandemie wird das Leben für Silke Wanninger-Bachem leichter. „Als sich mein Kalender zusehends leerte und auch noch der letzte Termin einfach nur gestrichen wurde, hat sich bei mir eine unglaubliche Erleichterung breitgemacht. Erst da habe ich realisiert, dass ich schon längst wieder im vollkommenen Überlastungszustand war.“

[slideshow_deploy id=’1444′]

xxx

Neben der Interaktion mit ihren Kolleg:innen waren für Silke Wanninger-Bachem vor der Corona-Pandemie insbesondere solche Situationen anstrengend, die engen Kontakt mit fremden Leuten erforderten. Die Schlangen an der Supermarktkasse zum Beispiel oder Arztbesuche, bei denen die Arzthelferin ihr beruhigend eine Hand auflegen will. Ungefragt berührt zu werden, ist für sie unerträglich. „Da reagiere ich auch manchmal mit Abwehrreaktionen, die ich nicht kontrollieren kann. Vor allem in Stresssituationen passiert sowas.“ Einmal verschluckte sie sich so heftig an einem Radieschen, dass sie die 112 anrufen musste. Als ihr der Sanitäter eine Hand auf den Rücken legte, war ihr das so unangenehm, dass sie sie ruckartig abwehrte. „Der war dann erkennbar beleidigt. Die Leute meinen es ja gut und wissen nicht, warum ich so reagiere. Das tut mir dann auch sehr leid.“

Ähnlich geht es auch Aleksander Knauerhase. Der 47-Jährige lebt mit Asperger-Autismus und hat sich angewöhnt, offen zu kommunizieren, wenn ihm ein Mensch zu nahe kommt. „Es kann passieren, dass ich denjenigen dann auch ganz autistisch auffordere: ,Gehen Sie bitte zwei Schritte zurück!´“ Im Podcast spricht er darüber, wie sich seine Autismus-Spektrum-Störung auf Liebesbeziehungen auswirkt, wieso die Nähe zu Tieren anders ist als die zu Menschen und was eine Festhaltetherapie mit Autist:innen macht.

IM PODCAST: ALEKSANDER KNAUERHASE

Warum sich das Distanzempfinden bzw. die Distanzzone bei Autist:innen wie Aleksander Knauerhase und Silke Wanninger-Bachem häufig von neurotypischen Menschen unterscheidet, ist noch nicht vollständig erforscht. Genauso wie die Frage, was im Gehirn bei Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) überhaupt anders ist. Denn das autistische Gehirn gibt es nicht. Im Gegenteil: Die Gehirne von Autist:innen unterscheiden sich im Durchschnitt mehr voneinander als die Gehirne von neurotypischen Menschen. „Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung haben ganz unterschiedliche Ausprägungen der Entwicklungsstörung und sind deshalb sehr individuell in ihrem Verhalten“, erklärt Juha Lahnakoski, Neurowissenschaftler am Forschungszentrum Jülich. Das zeigt sich zum Beispiel, wenn man die Gehirnaktivität von Menschen betrachtet, während sie einen Film schauen. Gemeinsam mit seinem Team stellte Lahnakoski fest: Neurotypische Menschen verarbeiten den Film auf sehr ähnliche Weise, sie achten insbesondere auf die Menschen und ihre Gesichtsausdrücke. Dahingegen fokussieren Autist:innen oft ganz andere Dinge, wie etwa die Uhr an der Wand oder die Lampe im Hintergrund. Was Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung als wichtig erachten, ist aber je nach Person unterschiedlich. „Autist:innen sind also sehr spezifisch. Sie haben eine sehr persönliche Art, die Welt zu betrachten“, resümiert Lahnakoski.

Die wissenschaftlichen Befunde zur Distanzzone bei Autist:innen sind ähnlich different wie die Ausprägungen des Autismus: Während einige Studien ein größeres Distanzbedürfnis bei Menschen mit einer ASS feststellten, berichten andere Forscher:innen, dass Autist:innen öfter in die Distanzzone anderer eindringen als ihre neurotypischen Mitmenschen. Fest steht: Autist:innen weichen in ihrem Nähe- bzw. Distanzbedürfnis häufiger als neurotypische Menschen von dem ab, was sich innerhalb der Gesellschaft eines Kulturkreises als Norm etabliert hat.

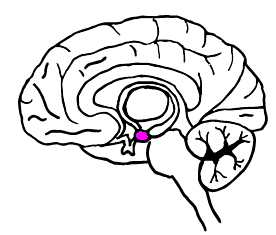

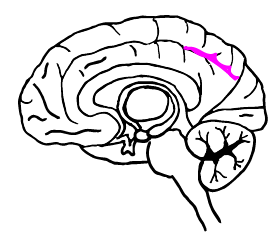

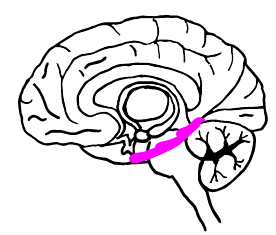

Alexander Groessing, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für klinische und Gesundheitspsychologie der Universität Wien, hat gemeinsam mit einem Team der Universität Wien und Bologna vor Kurzem eine Studie zum Nähe- und Distanzempfinden bei Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) veröffentlicht. Das Ergebnis: Die Durchlässigkeit der Distanzzone, also die Größe des Raumes, ab der die Annäherung einer Person als Eindringen wahrgenommen wird und Unbehagen auslöst, ist bei Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung verändert. Mit einem bildgebenden Verfahren machte das Team bestimmte Gehirnregionen aus, die bei Autist:innen für eine veränderte Distanzzone oder sogar für Angst vor fremden Berührungen sorgen:

xxx

Amygdala

Sulcus intraparietalis

Gyrus fusiformis

Eine dieser Regionen ist die Amygdala, eine Gehirnstruktur, die aufgrund ihres Aussehens nach dem lateinischen Wort für Mandel(kern) (lat.: amygdalum) benannt ist. Sie befindet sich tief im Inneren des Temporallappens, dem mittleren Teil des Gehirns, etwa auf Höhe der Schläfen. Als wichtige Komponente bei der Verarbeitung und Bewertung von Emotionen, ist sie wesentlich an der Empfindung von Angst oder Furcht beteiligt. Erschrickt man beispielsweise, etwa weil ein Hund in naher Entfernung bellt, wird die Amygdala aktiviert. Patient:innen, bei denen diese Region aufgrund eines genetischen Fehlers oder eines Unfalls geschädigt ist, zeigen keinerlei Angstreaktionen – selbst wenn sie in eine lebensbedrohliche oder traumatische Situation geraten. Das hat auch Auswirkungen auf die Distanzzone. 2009 untersuchten vier kalifornische Forscher die in der Wissenschaft bekannt gewordene Patientin S.M. – eine Frau, die mit einer vollständigen Schädigung der Amydala lebt. Sie stellten fest: Ihre Distanzzone war im Wesentlichen nicht existent. Sie fühlte sich in jeder Entfernung zu Menschen wohl, auch wenn diese nicht einmal einen Zentimeter betrug. Bei Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung hingegen stellten Groessing und sein Team eine verstärkte Aktivierung der Amygdala fest. Andere Studien berichten sogar von einer vergrößerten Amygdala bei autistischen Kindern. Das hat verstärkte Furchtreaktionen zur Folge. „Es könnte gut sein, dass bei Menschen mit Autismus, wenn sich ihnen eine Person nähert, die Rückmeldung kommt: ,Du bist in Gefahr!´“, sagt Groessing. Dieses Gefühl kennt Silke Wanninger-Bachem gut. Nach der Diagnose fragt sie sich auf ihrem Blog:

„Warum habe ich scheinbar mein ganzes Leben lang bereits Angst?“

In Momenten, in denen Silke Wanninger-Bachems Gehirn Furcht vor der Nähe anderer signalisiert, scheint die Amygdala eine verstärkte Verbindung zum Sulcus intraparietalis aufzubauen – einem Gehirnareal, das eine wichtige Rolle im Bereich der Motorik spielt. Warum diese Region bei Autist:innen in Momenten sozialer Interaktion in stärkerer Verbindung zur Amygdala steht, ist noch nicht klar. „Möglicherweise, weil ich mir dann überlegen muss, wie ich meine bevorzugte Distanz wiederherstelle“, schlussfolgert Alexander Groessing.

Weniger aktiviert ist bei der Annäherung einer Person hingegen das fusiforme Gesichtsareal – ein Teil der Gehirnwindung Gyrus fusiformis. Diese ist nach ihrer spindelförmigen Anatomie mit dem lateinischen Wort „fusus“ (Spindel) benannt. Der Bereich ist maßgeblich für das Erkennen von Gesichtern zuständig. Welche Informationen es über ein sich näherndes Gesicht liefert, bestimmt maßgeblich, wie man sich gegenüber dieser Person verhält. Ist das Areal bei Autist:innen in Momenten sozialer Annäherung weniger aktiv, fehlen wichtige Informationen über die herantretende Person. Das zeigt sich im Verhalten – etwa in der Wahrung eines größeren Abstands.

Bis zu ihrer Diagnose wusste Silke Wanninger-Bachem nicht, dass es ihr schwerfällt, Gesichtsausdrücke zu deuten. „Ich habe damals einen Test gemacht und dachte, ich hätte gut abgeschnitten, dabei war ich grottenschlecht. Das war ein Schockmoment“, erinnert sie sich. Dass andere Menschen manchmal für sie unerwartet in Tränen ausbrachen oder ihr vorgeworfen wurde, sie sei nicht empathisch – daran hatte sie sich gewöhnt. „Mit der Diagnose macht das alles Sinn, was mir da gesagt wurde.“

„Warum bringt es mich völlig aus der Fassung, wenn Abmachungen nicht eingehalten werden? Warum brauche ich so viel mehr Zeit für mich alleine als augenscheinlich alle anderen Menschen um mich herum?“

Die Diagnose hat Silke Wanninger-Bachem viel gelehrt. Genauso wie auch die Corona-Pandemie. Zum Beispiel, dass sie von nun an Zuhause arbeiten möchte. „Das ist das, was mir am besten tut“, spürt sie. So eine Arbeit hat sie jetzt endlich gefunden: Ab August 2021 wird sie als studentische Hilfskraft bei einem wissenschaftlichen Projekt am Institut für Digitale Teilhabe der Hochschule Bremen mitwirken. „Die wollten mich explizit, um meine Sicht als Autistin mit in das Projekt einzubringen. Das ist mein Traumjob.“ Mit der Aussicht, später vielleicht sogar als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeiten zu können, ist Silke Wanninger-Bachem nun auch gewillt, endlich ihren Master fertigzustellen. „Ich brauche den äußeren Druck irgendwie“, stellt sie fest.

„Warum fällt es mir so schwer, Kontakt zu anderen aufzunehmen und zu halten, Freundschaften aufzubauen? Fails, Fehldeutungen, Missverständnisse sind scheinbar bei mir quasi immer schon vorprogrammiert.“

Auch wenn sie ihre Ängste und unangenehmen Gefühle durch äußeren Druck oder innere Motivation manchmal überwinden kann – soziale Interaktionen werden für Silke Wanninger-Bachem immer anstrengender sein als für neurotypische Menschen. Momentan spielen ihr die Corona-Maßnahmen in die Hände. Doch keiner kann wissen, wie lange das so bleibt. Auch von unserem Gespräch wird sich Silke Wanninger-Bachem, wie sie ohne ein schlechtes Gewissen hervorrufen zu wollen ankündigt, mindestens die nächsten zwei Tage erholen müssen. „Den Preis zahle ich aber gerne“, sagt sie schmunzelnd. Erholung bedeutet für die Naturliebhaberin vor allem eines: alleine sein. Meistens setzt sie sich dafür an ihren Lieblingsplatz am Teich und beobachtet die Fische oder die Bisamratte, die sich ab und zu blicken lässt. „Die kommt nur, wenn man lange Zeit relativ bewegungslos dasitzt, das können die wenigsten Leute.“ Ihr Mann lässt ihr den Freiraum, den sie braucht. Auch er ist ein Einzelgänger, findet Silke Wanninger-Bachem. Das harmoniert gut. „Wir lachen immer: Er ist genügend autistisch, dass das wunderbar zusammenpasst.“ Wenn Silke Wanninger-Bachem autistisch sagt, merkt man, dass sie damit trotz der Herausforderungen, die ihr der Autismus stellte, nichts Negatives verbindet. „Kategorienbildung braucht der Mensch. Und wer weiß, wozu Autismus gut ist. Ist das überhaupt eine Störung? Das ist aber jetzt wirklich eine philosophische Frage“, lacht sie. So viel Kraft, Ausdauer und Geld vielen Menschen die Pandemie kostet – zumindest für Autist:innen wie Silke Wanninger-Bachem hat sie die Welt ein bisschen erträglicher gemacht.

![[Un]nahbar [Un]nahbar](https://wp.zim.uni-passau.de/unnahbar/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/Schriftzug_JMC-2021.png)